2019

20

名家资讯2019/11/20 15:36:21

以文人画为主流的传统国画,面对着日渐加强的西方艺术文化的挑战和自身发展的困境,步履蹒跚地进入了二十世纪,前景扑朔迷离。潘天寿的半个世纪的艺术生涯,都是在这个特定历史条件下,为国画的命运艰苦奋争而度过的。在同代中国画家的种种应变中,他表现出独到的方式并对国画的发展产生了很大影响。因此,在二十世纪中国美术史中,潘天寿研究应当是一个重要课题。本文旨在选择潘天寿的主要理论之一一一“拉开距离说”,作为研究的起点。

自文艺复兴时代走向科学的西画在16世纪传入中国起,发展中的西方绘画不断对中国绘画产生影响,激发出许多新风格、新画派、新画种。直至今日,从整体上看,西方绘画及其背景文化越来越成为我国画坛横向比较的主要参照体系,成为绘画变革的外在要素。具体点说,16至18世纪,西画的影响主要是文艺复兴开创的,以透视学、光学等新科学为基础的观察方法和表现方法[1]。尤以明末曾鲸(1568—1650)及其波臣派、清初焦秉贞和康乾间意大利传教士郎世宁(Giuseppe Castiglione,1688—1766)等的宫廷绘画最有代表性。据有的外国学者认为,明末清初的一些文人画家的画中也有西画影响。[2]而18至19世纪,南海(广州)关氏家族则全盘效法西画,成功地开创了中国民间最早的带欧美风格的油画。[3]19世纪下半叶,西方石印术和摄影术的引进,激发了以《点石斋画报》为首的通俗绘画,在其冲击下致使传统年画和版画几乎废绝。19、20世纪之交,西方绘画发生重大变革,印象主义、后印象主义、象征主义、新艺术(Art Nouveau)和表现主义、立体主义、未来主义相继传入我国,其中以表现主义对中国木刻运动的影响最显著。这时,我国画坛已形成了中、西画种以及种种混合画种并存的新格局。20世纪50年代苏联的社会主义现实主义和契斯恰阔夫的造型体系与我国当时的革命宗旨相一致,很快被许多激进的艺术家奉为圭臬。

外来文化本是有利因素,潘天寿早在1928年写的《中国绘画史略》中就高度评价了文化交流的价值。值得注意的一个事实是,20世纪绝大多数中国人渐渐都自觉或不自觉地习惯于从中、西比较的立场七看待中国的问题。然而在潘天寿生活的时代,许多人对西方文化的估价却缺乏应有的心理平衡。自鸦片战争起,西方列强的军事和经济人侵以及文化渗透日趋激烈,在发达的资本主义与垂死的封建主义的对抗中,由于军事和经济上强弱悬殊,失败和屈辱以及随之而来的反思与自强的迫切愿望,动摇了中国人固有的价值观念。许多中国人把价值判断的立足点从传统的中国中心转移到欧美中心。甚至导致全盘否定祖国文化的偏激态度。无论是维新运动还是如“五四”运动都包含有这种心态。从总的趋势来看,西学盛于国学。在绘画领域,自19世纪末起到20世纪50年代,传统国画不断受到批评、贬责,一直处于被动地位。20世纪50年代初对国画的批评和取消是这一态势的延续。

另外,在20世纪,国画也面临着自身发展的困境。历史悠久的,以宋元以来文学性文人画为主流的传统国画,此时对物质材料的驾驭几乎已发展到了极致。其视觉方式,审美理想,笔墨趣味和物质料互为依存,形成了一个超稳定的体系。这个体系使国画在开放的社会环境中显得有点不知所措。因为国画的审美理想和题材顽强的一贯性,长期形成的程式化描绘母题的手法,和材料性能的局限性,使国画较难溶进新的母题、新的题材,新的理想,限制着在形式上、风格上有根本性的突破。从大量文人画上看,大多表现为传统题材的断重复和对古意的刻意追求。画家和批评家都有意或无意地把注意力凝聚在传统的准则上。画体系有一种坚韧的修复机制,许多想借助外来要素独辟蹊径的画家,往往在“绚烂之后而卒干平淡”,回归到传统的圈子里。即使有融合现代意识、借鉴外来要素、开拓新题材,表达新理想的作品,也常常被传统批评观念排斥到国画范畴的外在层面上。故传统国画路子越走越窄,加上画家素质的蜕变,令人大有穷途末路之忧。

其次,从国画教育方式上看,到20世纪50年代为止,基本上仍保持着师徒传授的古老方式,与西画教学方式相比,缺少系统的理论和分析的方法。这种古老方式基本上是“行不言之教”,主要让生徒临摹、揣摩,是一种直觉——意会式的体验方式。生徒往往知其然而不知其所以然。在理论上由于贯持“述而不作,信而好古”的态度,主张尊古摹古,要求介乎古法,因此,易流于陈陈相因,缺乏开拓精神。不过不可否认传统教学方式的优点,例如强烈的历史意义,和先熟习绘画语言,然后熟悉自然,即先模仿古人,再模仿自然,通过体验,实现顿悟的妙处。只是在轻视本土文化价值的心态下,这些优点常被忽视了。

上述种种原因使传统国画难以独立发展,而西方绘画的介入必然造成中国画坛的裂变。传统国画在竞争中保守无力,步步退缩,大有从主宰地位沦落江湖之势,在许多人眼中,已蜕化成一个古老的、落后的画种,甚至变成一种民间工艺。画家的心力大多倾注在追求技术的完美之上,而忽视了艺术最宝贵的创造性。关心国画命运的人中,大多则主张以西画改造国画,或提出中西合璧的方案。

中西比较是普遍的风气,潘天寿并不例外。他很早就意识到传统国画所面临的困境,指出“中土绘画,经三四千年历代天才者与学者之研究,其挥发已至最高点,不易开辟远大之新前程,殊有迎受外来新要素之必要”[4]。然而在具体对待外来要素时,潘天寿一反传统哲学的中庸之道,没有采用折中主义的合办法。他强调的不是“合”,而是“离”。主张对外来要素的负面的借鉴,旨在拉开中西绘画的距离。他反对轻率地参用西法,更不同意把国画造为西画式的彩墨画。他的理论在1936年的《中国绘画史》的绪论中就已露端倪。潘天寿的高明之处在于他没有把国画仅看作是一个普通的画种,而把它与西方画放到并列的地位上。他强调国画与西方绘画大异其旨趣,两者分属两个不同的独立的绘画体系。传统国画和传统西画代表着再现性绘画的两极,是世界绘画艺术的“两大高峰”,国画作为东方绘画体系的代表,应当与西画拉开距离,保持自己的面貌。

值得注意的是,习惯于一种文艺传统或风气的人看另一种传统或风气里的作品不免笼统一概。潘天寿对西方绘画的认识,他所指的西方绘画体系仅指基于文艺复兴传统的再现性绘画,故他认为“东方绘画之基础,在哲理;西方绘画之基础,在科学”[5];前者观念是唯心主义的,后者观念是唯物主义的[6]。他所强调的拉开东、西绘画的距离是针对这一差异而言的。对于20世纪以来的西方绘画,潘天寿已洞察到越来越背离西方古典传统,在美学上接近东方的观念。他说:“欧西绘画,近三五十年极力发挥线条与色彩之单纯美等,大倾向于东方唯心之趣味。”[7]他所指的近三五十年的欧西绘画,大抵指后印象主义、新艺术和表现主义等,对此他持欣赏的态度。因此,20世纪五六十年代他喜欢在华任教的罗马尼亚画家博巴(Eugen Popu)的表现主义倾向的作品决不是偶然的。正如顾生岳所说:“在西画中,他比较喜欢表现个性的风格流派,不喜欢太写实的风格。”[8]由于“50年代以后,我们国内能见到的外国美术资料很少,能看到的主要是苏联的东西”[9]。因此,在大多数场合下,潘天寿所指的西画,主要是文艺复兴传统的再现性绘画和苏联的现实主义画。后者可以说是前者的延续。由于这一传统与国画距离很大,属于截然不同的绘画体系。因此,他特别反对把二者合璧的折中主义态度,他的第一个批评目标是郎世宁及其画风的鼓吹者康有为。

郎世宁为了迎合帝王的趣味,强以西法的透视、光影等造型手段与国画的物质材料和形制相结合,既没有发挥国画笔墨趣味的特长,又未能穷尽西画写实法的妙处。虽说开拓宽了中国人的眼界,不失为可嘉的探索,但他的画却未能发挥中、西画各自的优势,没有成为一个优良的杂交品种。也许这种结合是难臻完美的。看来,这是后来潘天寿极力反对以苏联契斯恰阔夫素描法作为国画基础训练的原因。然而维新派领袖康有为却力主沿郎世宁的路走下去,说“郎世宁乃出西法,他日当有合中西而成大家者,日本已力讲之,当以郎世宁为太祖矣。如仍守旧不变,则中国画家,应遂灭绝”[10]。康有为危言耸听,与他的由维新而至于复辟的政见相一致,而非真正领会艺术之真啼。虽然郎世宁以逼真画法( Trompe L’oeil)让中国 人看到了绘画的新的可能性,然而他的画法拆裂了国画在物质材料、笔墨趣味、视觉方式和审美理想之间的有机统一。笔墨不仅是国画造型的要素,而且更重要的是其自身的审美价值,是国画的生命和气韵的传达媒介。如果斤斤于外在形象的准确描绘而牺牲创作的自由心态 并导致损害作品的生命气韵,对国画美学来说是一大忌讳。郎世宁所擅系工笔人物、动物和花鸟,本身就与文人写意画的旨趣相去甚远,何况他不按中国传统笔法造型,故他的画正如邹一桂对西法国画的批评所云:“笔法全无,虽工亦匠。”[11]而且,郎世宁采用的透视法和光影法也多与传统国画的视觉习惯相悖,不合国画视觉体系。[12]

20世纪50年代,我国在各个领域普遍开展了改造运动,传统国画的现实问题是迎受现实生活和现代绘画观念提出的各种批评,争取生存的权利并获得与西画平等的独立地位。20世纪50年代初,对国画的批评,大致可以归纳为两个方面:从内容上看,国画不反映现实,山水画限于山林隐居,花鸟画是凤花雪月,人物画更无能力表现现代人;从技术上看,国画技术落后,没有透视学和解剖学,缺乏质感、量感,不科学,难以作大画。相比之下,油画能反映现实,能作大画,具有世界性。[13]因此有人主张把契斯恰阔夫素描法定为一切画种的造型基础。这无疑是主张以西法同化或取消国画,反映了一种偏激的态度。但这些批评在某种程度上 也切中国画的弊病。

面对种种批评,潘天寿的回应是,除了对把现实意义引入画中和把现代诗歌题入画中作了些尝试之外,把主要精力集中在国画形式问题的探讨上。他的信条是:学习中国的艺术应 以中国的方法为基础。因此对西画的借鉴,他着眼于异的对比,而非同的合一。借鉴的目的 是拉开距离,保持属于东方绘画体系的国画与西方绘画径渭分明的特性。

他对西法透视的批判极为精辟,他指出:透视学所以成立,是本于眼睛的错觉,并不是实在的变动。因此透视学是很不正确的,不能根据透视学来作画。他还指出:中国画是根据用眼及欣赏者的心理作画的,不能违反这一要求。[14]实质上他赞成的是宋代界画所用的正面等角透视法。这种从视学心理学角度的批评远远超出了当时人们的认识水平。不过,他最后的观点是,作画不必拘于透视学,以获得更大的创作自由。

在如何既获得准确的写实性又不损害国画有机统一性的问题上,潘天寿的解决方案是恢复传统的笔线造型法,以取代已实行的契斯恰阔夫素描造型法。他非常重视学习宋代画院的写实方法,认为中国宋代的写实功夫很好,为什么不去总结发展 ?[15]宋代院画讲求理法,可以与文艺复兴的再现性绘画媲美,采用宋人方法完全可行,而且不会破坏国画内在的和谐与统一。

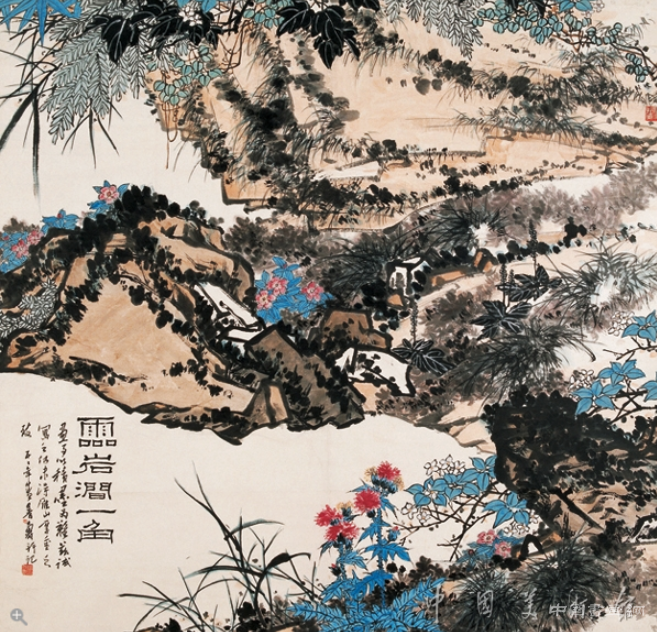

在自己的创作中,潘天寿极其注意开拓国画中更多的可能性,从似不可为处入手,与西画一较短长。比如说,有 认为国画很难作大画,他偏把纸铺在地上,架起梯子作大画。他不仅从尺寸上做大画,更着意从构图上作大画,认为“作小幅须有治大国之精神”。[16]他常以老辣、生涩的线条勾勒巨大的岩石,在视觉心理上产生雄阔坚实的巨大气势。如 《记写雁荡山花》 (20世纪60年代)中贴近地面的视平线、平面性的构图法、放大的特写式的描绘,处处给人以“大”的印象。